|

云梦飞瀑

在鬼谷祠西侧,每逢雨季,有山泉涌出形成瀑布,飞流直下,涛声震耳。瀑布宽约三米,高约十五米。一侧山崖刻有两个一米五见方的大字“听涛”,是我国著名的书法家原中国书协副主席刘炳森书写。另有“神人斯在”四个大字是由原中国军事科学院院副院长戴怡芳将军题写,意思是“鬼谷子这样的神人在此”。

鬼谷祠牌坊

鬼谷祠牌坊,在毛遂洞的上方,青石雕构,走进牌坊,就进入了鬼谷子当年讲学的地方。牌坊一侧刻原国防大学的副校长张霖题写的“古军校址”四个大字。上额“鬼谷祠”三个大字是中国书法家协会主席张海先生书写。两侧的对联: 鬼谷祠牌坊,在毛遂洞的上方,青石雕构,走进牌坊,就进入了鬼谷子当年讲学的地方。牌坊一侧刻原国防大学的副校长张霖题写的“古军校址”四个大字。上额“鬼谷祠”三个大字是中国书法家协会主席张海先生书写。两侧的对联:

鬼谷三卷隐匡天下

兵家七国才出一门

我国著名书画家张重梅先生题写。后面的对联

数学兵学游学出世学学之不尽

军战心战谋战外交战战之必胜

是对鬼谷子思想的高度概括。两侧横额是大篆“修齐,治平”,即“修身、治家、齐国、平天下。”之意。

牌坊内是“青牛洞”,钟乳石窟内有一卧著的青牛雕塑。相传当年鬼谷子即骑此青牛云游天下。传说当年哪位学生犯了错,鬼谷子会让他来青牛洞反思,据说“蹲牛棚”的说法就出自这里。

进鬼谷子牌坊后上三重共二十六个台阶(暗合鬼谷子生日三月二十六),还有一座牌坊,上刻楹联:

出水帘跨扶青牛,

执拐杖架起祥云。

前句说鬼谷子,后句说孙膑。这幅楹联原刻于水帘洞前石屋的石门柱上,1999年景区改造时刻于此牌坊。原石门柱现收藏在云梦山。

水帘洞

水帘洞也称鬼谷洞,高十余米,宽六米,深近百米,相传是当年鬼谷先生居住和讲学的地方。洞口上方有一块摩崖:“鬼谷先生隐处

水帘洞”,由洛阳通判窦文题写。洞口还有一块高约一米八的石碑,明万历癸未年(公元1583年)刻制,是窦文书写的七律《诣水帘洞有感》:

天开玄窍授名贤,

地涌灵泉在里边,

万古水甘帘不卷,

有谁读易绝韦编。

大意是:在这个大自然形成的神奇玄妙的水帘洞里,鬼谷子培育出了一大批的高徒,洞里面香甜爽口的泉水常年流淌,流到山下形成了一个奇妙的水帘。看当今世上还能有谁可以比得上鬼谷子高深的学问呢?窦文是明代书法名家,行楷写得银画铁钩,舒展流畅。

另一块刻于洞壁的书法作品明代御史孙徵兰写的草书《仙洞偶笔》:

盘古谁施开混针,

斜穿山腹作仙心。

我来洞代仙开口,

心似山空古在今。

洞为仙人万古留,

泉嗡仙髓带云流,

乘云愿洒泉为雨,

飞润闫浮四百州。

也是艺术品位颇高的书法作品。

进洞不远有一块元代大德三年(公元1299年)的摩崖,是云梦山现存最早的石刻。这块摩崖就石壁雕成,却以浮雕的手法雕有蟠龙碑帽,贝屃碑座,通高五米。碑文是元代著名大学士王恽所撰,当时这位著名谏臣、大诗人已76岁高龄,是他的封笔之作。下面驮著石碑的贝屃与众不同,它的头不是朝前,而是朝洞里歪著。据说当年鬼谷子讲学,贝屃也听得入迷,因此扭头聆听;再一种说法是贝屃脖子向里面扭是为了给来客指路。

据明代县志记载,王恽在云梦山还写过一首诗,其中有两句:

徘徊读尽摩崖记,

却笑无能继后踪。

说明当时云梦山的碑刻、摩崖非常多,也道出了他对鬼谷子的无比敬仰。

洞内还有一块大明嘉靖四十六年留下的摩崖,清楚地记载当时民众到云梦山“鬼谷祠”、“上圣庙”、“三清殿”朝拜祈雨的盛况,其中写道:

“虽齐鲁燕赵,三晋之民,慕其威灵,跻跻跄跄伏首于祠下者,日以万计。”

齐鲁即山东,燕赵即河北大地,三晋即现山西,摩崖说明了当时云梦山鬼谷祠影响范围之广、影响人数之众。

进洞约三十米,地上显出两道平行的深深的痕迹,相传是鬼谷子当年乘牛车出入时留下的车辙印。

洞的深处,有一汪常年不干的泉潭,清澈透底,被称作仙泉,又名灵泉。游客来此,必灌些仙泉水带回去,能清心润肺,强身祛病。仙泉水深不可测,每到夏季,泉水溢出,在洞外形成一道飞瀑,浪花飞溅,啸声充谷,非常壮观。泉水顺山势流到五里鬼谷,形成一道清溪。又沿鬼谷流入清水河,流向中原大地,这正是应了洞口孙徵兰的两句诗:

乘云愿洒泉为雨,

飞润闫浮四百州。

水帘洞的顶部,像是龙的脊梁骨,被称为“一线天”。因此,明代御史孙徵兰题写“天开道眼,心透玄心”八个楷体大字,寓意深妙。

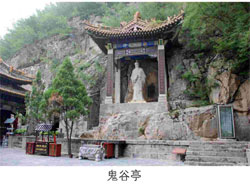

鬼谷亭

水帘洞外,座东朝西有鬼谷亭,内塑汉白玉鬼谷子站像。亭高6米,像高4.5米。鬼谷子左手背后,右手竹简,形象清瘦,精神矍铄,道骨仙风,睿智而慈祥。作品是1985年中央美术学院创作。亭上楹联原为:

心存邪僻任尔烧香无点益

身扶正大见吾不拜又何妨

后改为:

心向鬼谷通臆测权谋解世上情故

身居云梦精揣摩术数晓天下事缘

|