1951年时,坡头是属济源县六区管辖,我所在学校是全区仅有的两所“完小”之一。所谓“完小”,是因为当时小学分“初级”和“高级”两个阶段,1~4年级为初级,5~6年级为高级,同时有1~6年级的学校,称“完全小学”。坡头完小位于坡头东街路南,教室是庙堂改建的,在南街黄河边上修有操场,打球若用力过大,球有滚下高坡掉进黄河的危险。校长是张远略,和蔼而敬业。

六年级只有一个班,是该校第一届高级生,学生来至附近十里八村,多数走读,街对面有一宿舍供路远同学住宿。学生之间年龄差别很大,有些同学已经结婚,最大的学兄已为人父,我们则才十三四岁。我等“小字辈”如 郑怀让、郑德智等四五人,童心最大,嘻嘻闹闹,舞枪弄棒,敢下黄河游泳,敢上树梢抓鸟,被老师划入“调皮捣蛋”的之列。但逢考试,临阵磨枪之后,分数也不在众人之下。私塾老底使我语文较好,算术一般,特别喜爱美术,画图和手工作品总受表扬。此外,我还参加过学校的秧歌队,学过腰鼓和高跷,参加过文艺表演。

村临黄河,小朋友大多会游泳。虽然学校和家长都明令禁止,但挡不住哗哗河水的诱惑。炎热夏季,大人到窑洞纳凉,我们悄悄结伴光着屁股下黄河游泳。我开始用葫芦作浮具,后学狗刨,再学甩手(自由式),就是这年学会游泳的,最远能游上油坊滩(河心岛)。当时黄河全年都是浑水(建三门峡水库后变成季节性),上岸后头发中带有泥土,指甲挠腿会有明显痕迹,家长一般通过此法检验孩子是否下河,不易说谎。我们的对策是:清水叉里洗洗头,跑步上坡出出汗,颇能对付家长检验。

解放初期几年,经济发展很快,坡头集市恢复了,街上店铺纷纷开业,码头开渡,黄河岸边飘起白帆,又能听到久违的船工号子了。

父亲到一家私人诊所当会计,既记账又司药。叔父担任扫盲教师,逢双集日,用手摇织袜机在集上织袜,还兼卖凉粉。母亲和婶母参加做军鞋和慰问袋,支授抗美援朝前线。

在坡头村,乡邻称郑觉生是见过大世面的人,有事总爱找他商量,婚嫁或丧葬诸事,多请他当总管,家庭不和找他说合,邻里纠纷找他调解,父亲乐在其中。他听说外地有一种脚蹬纺纱机,就从黄河南请两位木匠师傅,制作一台木制纺纱机,有十二个锭管,比手摇纺车快十倍,一天能纺2斤线。试车那天,家里挤满看稀罕的人群,对这台纺机赞不绝口。从此,坡头村掀起木制纺机热潮,很多家依葫芦画瓢自制纺机,嗡嗡的纺车声被哗哗的纺机声代替,好似欧州产业革命!

这年,妹妹厚芳(爱卿)出生。

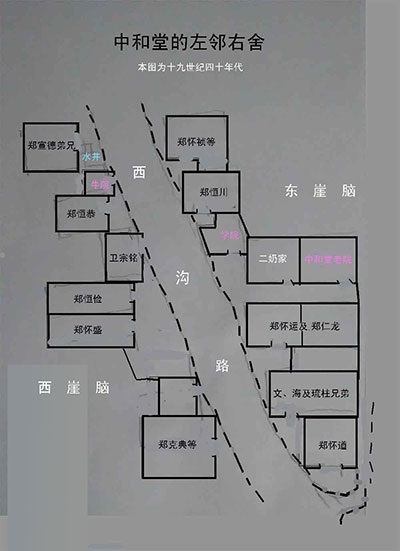

左邻右舍

小学毕业照(玻璃底片)