为渡荒,中央指示搞百日休整。1962年3月份,农村所有大伙食堂解散。

这一年,浚县三结合农业科学基地面临重组。农校两个班学生已毕业,分配到农科所5人,只剩下张廷富校长和几位教师。浚县农科所和试验场坚持把试验研究工作坚持到秋后,由刘文铨和段志明所领导的农科所暂时停办了,技术人员全部调回县农林局工作。农业试验场因归还农村土地、房屋,武金铎场长带领职工搬迁到巨桥公社原国营农场分场的土地上另建新址。

和我一起调回农业局的有岳朝仁、王永善、赵忠仁、陈清顺、杨瑞山、翁全馥、王石铮,佘建广等……。

当时农业、林业、农机、畜牧全在农林局一个单位,在人委南院住不下了,除分配到各公社成立技术推广站外,搬到县城东斜街一所民宅中。这一年,为搞好全县农业技术指导,我几乎骑自行车跑遍浚县所有村庄。农林局的技术文件大多由我和陈清顺、杨瑞山起草。

县领导下乡,都喜欢带个技术员同行,我成了随时待命者之一。县委副书记张本生(在浚县德高望重,老百姓都称他“张老本”)分管农业,我俩骑车跑各公社,一去就是半月,他那心爱的小手枪也由我保管,我成了秘书、技术员兼保安。张书记下乡坚持在农家吃派饭,参加劳动要记工,努力达到每年60个劳动日。一次,我们在小河公社下滩村推水车抗旱,不慎把那支结婚纪念品英雄金笔掉落水井,怅然多日。

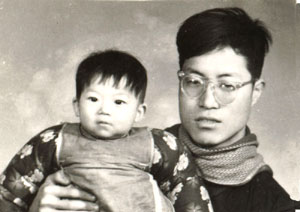

4月12日,长女晓静在浚县人民医院出生,初为人父十分高兴。给她爷爷写信报喜,老人回信起名“东霞”(晓静)。当时每人每月发26斤粮票,副食奇缺,县长女儿坐月子也只批5斤鸡蛋。产假是56天,期满后她被调到位于南下街的城关公社邮电所当接线员。机房在公社管委会南院一座木板阁楼上,窗外就是浮丘山的北端,名叫小姑山,山上的草木石头看得一清二楚,绰约多姿,妙景无穷。

那时家庭观念甚弱,大家都住集体宿舍,结婚几年也没安个家,兴荣带着孩子睡在电话总机室,在机关伙上吃饭,每隔一天值一次夜班。电话交换机是磁石式手摇机,全部是人工转接,一百门电话交换机上一百个插孔,用户摇铃后插孔开启,接线员须问清他要何处,然后用一根联线把两个孔接通,振铃呼叫受话方,双方讲完话后等听到回铃,再拔出联线。有时多部电话同时呼叫,手忙脚乱应接不暇,从早忙到晚,仅应答就口干舌燥,直到后半夜才能稍事休息(1994年后各县开通程控电话,人工接线才退出历史舞台)。

我自已在农业局办公室与杨瑞山同住一屋,也在局内食堂吃饭。当时差不多人人都是工作狂,因为机关根本没有礼拜天。开会、下乡、写文件,终日忙忙碌碌,除抽空去看看女儿外,去的最多的地方就是城东大伾山。山不在高,有仙则名,大伾山虽然海拔只有135米,看历代摩崖题刻,听汉唐古柏涛声,登临八卦楼,瞻仰北魏的天宁寺八丈大石佛,这也是一种乐趣。

1992年4月,岳父王景贤工作调动,到安阳地区农机局任局长,秋后留下兴荣母女,全家迁往安阳市甜水井街居住。

浮丘山

与长女晓静合影

我和自己设计建造的玻璃温室 (浚县农业试验场)